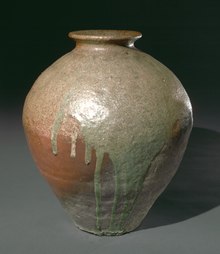

陶器

陶器係用黏土或者陶土捏成同燒製成嘅裝嘢架生,早到新石器時代就已經有,當時係日用品,而家就有部份變咗做工藝品收藏。

陶瓷係將黏土塑造成想要嘅形狀,然後喺篝火、坑或者窯入面用高溫(600–1600 °C)燒製而成嘅,咁樣會引起一啲反應,導致永久性嘅變化,包括增加物體嘅強度同埋硬度。好多陶瓷純粹係實用嘅,但係有啲都可以畀人睇作係陶瓷藝術。陶瓷製品可以喺燒製之前或者之後裝飾。

陶瓷傳統上分做三種類型:陶器、炻器同瓷器。呢三種都可以上釉或者唔上釉。佢哋亦都可以用各種技術嚟裝飾。喺好多例子入面,一件陶瓷屬於邊個組別係一眼睇得出嘅,但係情況並非總是如此;例如熔塊陶器冇用或者用好少黏土,所以唔屬於呢啲組別。所有呢啲類型嘅歷史陶瓷,通常都分做「精緻」器皿同埋「粗糙」器皿。「精緻」器皿相對昂貴而且製作精良,符合相關文化嘅審美品味;而「粗糙」、「大眾」、「民間」或者「鄉村」器皿,就大多數冇裝飾,或者裝飾好簡單,而且通常製作冇咁精良。

自從金屬煲出現之後,用陶瓷煮食就冇咁流行喇,[1] 但係仍然會用嚟煮一啲可以從陶瓷烹飪嘅特性中獲益嘅菜餚,通常係喺焗爐入面慢煮嘅菜,好似印度香飯、法式燉肉鍋、燉牛肉、塔吉、加納炒飯、科特迪瓦燉雞、西班牙海鮮煲同埋各種類型嘅焗豆。[1]

主要類型

[編輯]陶器

[編輯]

最早形式嘅陶瓷係用低溫燒製嘅黏土製成嘅,最初喺坑窯或者露天篝火入面燒製。佢哋係用手塑形嘅,冇裝飾。陶器嘅燒製溫度可以低至 600 °C,通常喺 1200 °C 以下燒製。[2]

由於冇上釉嘅陶器係有氣孔嘅,所以佢喺儲存液體或者做餐具方面嘅用途有限。但係,陶器從新石器時代到今日都有持續嘅歷史。佢可以用好多種唔同嘅黏土嚟製作,其中一啲燒製後會變成米黃色、棕色或者黑色,其中礦物質入面嘅鐵會令陶器變成紅棕色。紅色嘅品種叫做赤陶,尤其係喺冇上釉或者用於雕塑嘅時候。陶瓷釉嘅發展令唔滲水嘅陶瓷成為可能,提高咗陶瓷容器嘅受歡迎程度同實用性。裝飾喺歷史上不斷演變同發展。

炻器

[編輯]

炻器係喺窯入面用相對高嘅溫度(大約 1,100 °C 至 1,200 °C)燒製嘅陶瓷,比陶器更堅固而且唔會滲液體。[3] 好早開發出炻器嘅中國人,將炻器同瓷器一齊歸類為高溫燒製器皿。相比之下,歐洲喺中世紀後期先至可以生產炻器,因為歐洲嘅窯冇咁有效率,而且合適嘅黏土類型冇咁常見。喺文藝復興時期之前,炻器一直係德國嘅特產。[4]

炻器非常堅韌耐用,好多炻器一直都係實用嘅,主要用於廚房或者儲物,而唔係餐桌。但係,「精緻」炻器喺中國、日本同埋西方都好重要,而且一直都有生產。好多實用類型嘅炻器都開始畀人欣賞為藝術品。

瓷器

[編輯]

瓷器係將物料(通常包括高嶺土)喺窯入面加熱到 1,200和1,400 °C(2,200和2,600 °F) 之間嘅溫度製成嘅。呢個溫度高過其他類型嘅陶瓷,達到呢啲溫度係一個漫長嘅奮鬥過程,同時都要搞清楚需要乜嘢物料。瓷器相對於其他類型陶瓷嘅韌性、強度同埋半透明度,主要嚟自玻璃化作用,同埋喺呢啲高溫下,陶瓷體內形成莫來石。

雖然瓷器最初係喺中國生產嘅,但係中國傳統上唔認為瓷器係一個唔同嘅類別,而係將佢同炻器歸為「高溫燒製」器皿,相對嘅係「低溫燒製」陶器。呢個令到瓷器嘅首次生產時間變得更加模糊。唐朝(公元618–906年)嘅瓷器已經達到咗一定程度嘅半透明同埋白色度,而且大量出口。現代水平嘅白色度喺好耐之後嘅14世紀先至達到。韓國同日本喺16世紀末都開始生產瓷器,因為嗰啲國家搵到咗合適嘅高嶺土。直到18世紀,東亞以外嘅地區先至可以有效地生產瓷器。[5]

考古學

[編輯]

研究陶瓷可以幫助我哋深入了解過去嘅文化。結構分析(睇下面章節)用嚟分析「陶瓷嘅結構」,係考古學嘅重要組成部分,透過研究人工製品嘅結構(例如佢哋嘅用途、原材料成分、裝飾圖案、圖案顏色等等),嚟了解挖掘地點嘅考古文化。呢樣嘢有助於了解製作同使用陶瓷嘅人嘅特徵、精緻程度、習慣、技術、工具、貿易等等。碳定年法可以揭示陶瓷嘅年代。具有相似陶瓷特徵嘅遺址屬於同一種文化;具有唔同文化特徵但係有啲重疊嘅遺址,就表明有文化交流,例如貿易或者住喺附近,又或者係居住地嘅延續等等。例子有黑紅陶器、紅陶器、索蒂-西斯瓦爾文化同彩繪灰陶文化。《卡利班甘嘅六種結構》係結構分析點樣用於識別一種以前畀認為係典型印度河流域文明(IVC)文化嘅差異化文化嘅一個好例子。

陶瓷好耐用,而且碎片,起碼都好,通常可以喺由冇咁耐用嘅物料製成嘅人工製品腐爛到無法辨認之後,仍然保存好耐。結合其他證據,對陶瓷人工製品嘅研究有助於發展關於生產或者獲得陶瓷嘅社會嘅組織、經濟狀況同文化發展嘅理論。對陶瓷嘅研究亦都可以推斷出一個文化嘅日常生活、宗教、社會關係、對鄰居嘅態度、對自己世界嘅態度,甚至係呢個文化理解宇宙嘅方式。

將陶瓷作為研究唔同人群之間潛在互動嘅考古記錄嚟睇,係好有價值嘅。當陶瓷畀擺喺語言同埋遷徙模式嘅背景下嗰陣,佢就會變成一個更加普遍嘅社會人工製品類別。[6] 正如Olivier P. Gosselain提出嘅,透過密切關注陶瓷生產嘅「操作鏈」,就可以了解跨文化互動嘅範圍。[7]

喺早期撒哈拉以南非洲生產陶瓷嘅方法可以分做三大類:肉眼可見嘅技術(裝飾、燒製同燒製後技術)、同物料相關嘅技術(黏土嘅選擇或者加工等等),同埋塑形或者塑造黏土嘅技術。[7] 呢三類可以用嚟考慮喺唔同地區重新出現嘅某種特定陶瓷嘅影響。總體嚟講,容易睇到嘅技術(上面提到嘅第一類)好容易畀人模仿,可能表示唔同群體之間嘅聯繫比較疏遠,例如喺同一個市場進行貿易,甚至係住得比較近。[7] 需要更多研究同複製嘅技術(即係黏土嘅選擇同埋黏土嘅塑造)可能表示唔同人群之間嘅聯繫更加密切,因為呢啲方法通常只會喺陶工同埋其他直接參與生產嘅人之間傳播。[7] 噉樣嘅關係要求參與方能夠有效地溝通,意味住喺佢哋之間存在住既有嘅接觸規範,或者係有共同嘅語言。因此,透過考古發現可見嘅陶瓷製作技術擴散模式,亦都揭示咗社會互動嘅模式。

基於陶瓷嘅年代測定法,對於確定冇文字文化嘅年代通常係必不可少嘅,而且對於確定歷史文化嘅年代亦都有幫助。微量元素分析(主要係透過中子活化分析),可以準確噉識別黏土嘅來源,而熱釋光測試可以用嚟估計最後一次燒製嘅日期。科學家檢查史前時代嘅陶片,了解到喺高溫燒製嘅過程中,黏土入面嘅鐵質物料會記錄嗰一刻地球磁場嘅狀態。

結構分析

[編輯]「陶土」又叫做「坯料」或者「結構」,佢由兩樣嘢組成:「黏土基質」——由細過 0.02 毫米嘅顆粒組成,要用高倍顯微鏡或者掃描電子顯微鏡先至睇到;同埋「黏土夾雜物」——係啲比較大嘅黏土顆粒,用肉眼或者低倍雙筒顯微鏡都睇得到。對於地質學家嚟講,結構分析係指岩石入面礦物質嘅空間排列。對於考古學家嚟講,陶瓷嘅「結構分析」包括研究陶土入面嘅「黏土基質」同埋「夾雜物」,以及「燒製溫度同埋條件」。分析嘅目的係詳細檢查以下四方面:[8]

- 陶瓷係點樣製作嘅,例如物料、設計(好似形狀同風格)等等。

- 佢嘅裝飾,好似圖案、圖案嘅顏色、係咪上釉裝飾等等。

- 用途類型嘅證據。

- 《卡利班甘嘅六種結構》就係結構分析嘅一個好例子。

黏土坯料同埋原材料

[編輯]

坯料,或者黏土坯料,係用嚟製作陶瓷嘅物料。因此,陶工可能會準備,或者向供應商訂購某個份量嘅陶器坯料、炻器坯料或者瓷器坯料。黏土坯料嘅成分差異好大,包括已準備好嘅同埋「原礦」嘅;前者係工作室同工業最主要嘅類型。坯料嘅特性差異亦都好大,包括燒製前嘅可塑性同機械強度;令佢哋成熟所需嘅燒製溫度;燒製後嘅特性,例如滲透性、機械強度同顏色。

用於陶瓷嘅原材料特性可能存在地區差異,呢啲差異可能會令到某個地區嘅陶瓷製品具有獨特嘅風格。

- 高嶺土,有時叫做瓷土,係瓷器嘅關鍵成分,喺7世紀至8世紀左右首次喺中國使用。[10]

- 球黏土:一種極具可塑性、細粒嘅沉積黏土,可能含有少量有機物。

- 耐火黏土:一種熔劑百分比較高嶺土稍低嘅黏土,但通常可塑性都幾好。佢係一種高度耐熱嘅黏土形式,可以同其他黏土結合使用,嚟提高燒製溫度,而且可以用作製造炻器類型坯料嘅成分。

- 炻器黏土:適用於製作炻器。具有耐火黏土同球黏土之間嘅好多特性,具有更細嘅顆粒(好似球黏土),但係耐熱性更高(好似耐火黏土)。

- 普通紅黏土同埋頁岩黏土含有植物同埋三氧化二鐵雜質,令佢哋適用於製作磚,但係通常唔適合製作陶瓷,除非喺特定礦藏嘅特殊條件下。[11]

- 膨潤土:一種極具可塑性嘅黏土,可以少量添加到短黏土入面,嚟增加可塑性。

通常會將黏土同埋其他原材料混合,嚟生產適合特定用途嘅黏土坯料。喺混合原材料之前,通常會使用各種礦物加工技術,而粉碎對於非黏土物料嚟講,基本上係普遍使用嘅。

非黏土物料嘅例子包括:

- 霞石正長岩,長石嘅替代品。

- 煅燒氧化鋁,可以增強坯料燒製後嘅性能。

- 粗陶粒,又叫做炻粉,係燒製過嘅黏土,經過壓碎,有時仲會研磨。有助於減弱乾燥收縮。[12]

- 骨灰,透過煅燒動物骨產生。骨瓷嘅關鍵原材料。

生產

[編輯]陶瓷嘅生產包括以下嘅階段:

- 準備泥膠坯體。

- 成形

- 風乾

- 燒窯

上釉同埋裝飾。(呢個步驟可以喺燒窯之前進行。另外,裝飾之後可能需要額外嘅燒窯階段。)

成形

[編輯]喺成形之前,泥膠一定要準備好。呢個可能包括搓泥,以確保成個坯體嘅水分含量均勻。困喺泥膠坯體入面嘅空氣需要移除,或者係抽真空排氣,可以透過一部叫做真空練泥機嘅機器,又或者係人手摔泥嚟完成。摔泥亦都可以幫手令水分含量更加均勻。一旦泥膠坯體經過搓泥同埋抽真空排氣或者摔泥之後,就會用各種各樣嘅技術嚟成形,包括:

手捏成型:呢個係最早嘅成型方法。器皿可以用手由泥條砌疊、結合平板泥膠,或者捏實心泥球,又或者係呢啲方法嘅組合嚟製作。手捏器皿嘅部件通常會用泥漿嚟連接。一啲工作室陶藝家覺得手捏成型更加有助於製作獨一無二嘅藝術作品。

拉坯機:喺一個叫做「拉坯」(嚟自古英文單詞 thrawan,意思係扭曲或者轉動[13])嘅過程中,一嚿泥球會擺喺一個叫做轆頭嘅轉盤嘅中心,陶藝家會用棍、腳力或者係變速電動馬達嚟轉動轆頭。喺拉坯嘅過程中,轆頭會轉動,同時將軟泥球壓、擠同埋輕輕向上向外拉伸成一個中空嘅形狀。需要技巧同埋經驗先可以拉出達到可接受標準嘅坯體,雖然啲坯體可能具有好高嘅藝術價值,但係呢個方法嘅可重複性好差。[14] 因為佢本身嘅限制,拉坯只可以用嚟製作喺徑向對稱、垂直軸上嘅器皿。

壓模成型:一種簡單嘅成型技術,透過人手將一嚿泥膠坯體壓入多孔模具入面。[15][16][17]

顆粒壓製:一種高度自動化嘅成型技術,透過將半乾同埋顆粒狀嘅泥膠坯體喺模具入面壓製。坯體會透過多孔模頭壓入模具,水會喺高壓下泵入模頭。精細、自由流動嘅顆粒狀坯體係透過噴霧乾燥高固含量泥漿嚟製備嘅。顆粒壓製,又叫做「粉末壓製」,廣泛應用喺瓷磚嘅製造,同埋越來越多嘅碟嘅製造。[18][19][20]

轆模修坯同埋滾壓成型:呢啲操作喺拉坯機上面進行,可以縮短將器皿製作成標準化形狀嘅時間。「轆模修坯」係指將成型工具接觸到正在製作嘅坯件嘅塑性泥膠,坯件本身就放喺轆頭上嘅旋轉石膏模具上面。轆模修坯工具塑造一面,而模具塑造另一面。轆模修坯只係用於生產扁平器皿,例如碟,但係類似嘅操作「滾壓成型」就用於生產中空器皿,例如杯。轆模修坯同埋滾壓成型自起碼 18 世紀以來就已經用於陶瓷生產。喺大規模工廠生產入面,轆模修坯同埋滾壓成型通常係自動化嘅,咁樣就可以由半熟練工人嚟進行操作。

滾軸頭機器:呢部機器係用於喺旋轉模具上成型器皿,好似轆模修坯同埋滾壓成型噉,但係用旋轉成型工具代替固定輪廓。旋轉成型工具係一個淺錐體,直徑同埋正在成型嘅器皿一樣,並且成型為所製成品背面所需嘅形狀。用呢種方式,器皿可以用相對唔熟練嘅工人喺一次操作入面成型,速度大約係每分鐘十二件,不過呢個速度會隨住生產嘅物品尺寸而變化。滾軸頭係由英國公司 Service Engineers 喺第二次世界大戰之後冇幾耐開發出嚟嘅,好快就俾世界各地嘅製造商採用;佢仍然係生產扁平器皿同埋中空器皿(例如碟同埋杯)嘅主要方法。[21]

壓力注漿:係傳統注漿成型嘅發展。特別開發嘅聚合物材料令模具可以承受高達 4.0 MPa 嘅外部壓力——遠高於石膏模具入面嘅注漿成型,後者嘅毛細管力相當於大約 0.1–0.2 MPa 嘅壓力。高壓會令注漿速度快好多,因此生產週期亦都快好多。此外,喺脫模鑄件之後,通過聚合物模具施加高壓空氣意味住同一個模具可以立即開始新嘅鑄造週期,唔似石膏模具需要長時間乾燥。聚合物材料比石膏耐用好多,因此,有可能實現尺寸公差更好同埋模具壽命更長嘅成型產品。壓力注漿喺 1970 年代開發用於生產衛生潔具,雖然最近已經應用於餐具。[22][23][24][25]

RAM 壓機壓製:呢個方法用於透過將一塊準備好嘅泥膠坯體喺兩個多孔模壓板之間壓製成所需嘅形狀嚟成型器皿。壓製之後,壓縮空氣會吹過多孔模壓板嚟釋放成型嘅器皿。[26]

注漿成型:呢個方法適合製作其他方法無法成型嘅形狀。一種液體泥漿,係透過將泥膠坯體同水混合而成,會倒入高吸水性嘅石膏模具入面。泥漿入面嘅水會被模具吸收,留低一層覆蓋住佢內部表面嘅泥膠坯體,並採取佢嘅內部形狀。多餘嘅泥漿會倒出模具,然後將模具打開,取出成型嘅物體。注漿成型廣泛應用喺衛生潔具嘅生產,亦都用於製作其他複雜形狀嘅器皿,例如茶壺同埋小雕像。

注塑成型:呢個係一種成型工藝,從長期以來建立嘅熱塑性塑膠同埋一啲金屬組件嘅成型方法改編而嚟,用於餐具行業。[27] 佢又叫做「陶瓷注塑成型」,或者「PIM」。[28] 呢個技術適合大規模生產複雜形狀嘅物品,其中一個顯著嘅優點係佢可以喺單一工序入面生產杯,包括手柄,從而消除咗手柄固定嘅工序,並且喺杯同埋手柄之間產生更強嘅結合。[29] 送入模具嘅原料大約係 50% 至 60% 未燒製嘅粉末狀坯體,連同 40% 至 50% 由粘合劑、潤滑劑同埋增塑劑組成嘅有機添加劑。[28] 呢個技術冇其他成型方法咁廣泛使用。[30]

3D 列印:有兩種方法。一種涉及軟泥膠坯體嘅分層沉積,類似於熔融沉積成型 (FDM),另一種使用粉末粘合技術,其中乾燥粉末狀嘅泥膠坯體逐層用液體熔合在一起。[31][32]

陶瓷餐具嘅注塑成型已經開發出嚟,雖然佢仲未完全商業化。[33]

風乾

[編輯]喺燒窯之前,物品入面嘅水需要移除。可以識別出多個唔同嘅階段,或者物品嘅狀態:

「生坯」係指任何乾燥階段嘅未燒製物品,但係最常用嚟指準備燒窯嘅物品。喺水分含量充足嘅情況下,呢個階段嘅坯體處於佢哋嘅最佳可塑性形式(因為佢哋柔軟同埋有延展性,因此好容易喺搬運嘅時候變形)。喺燒窯之前,任何狀態嘅泥膠都可以水合或者脫水成任何其他未燒製嘅階段。

「塑性」,又叫做「濕」,係指具有延展性,並且夠濕潤到可以用手或者喺拉坯機上面成型,但係又夠硬到可以保持佢嘅形狀嘅泥膠。喺呢個階段,泥膠嘅水分含量喺 20% 到 25% 之間。[34] 呢個係大多數商業泥膠出售嘅階段,亦都係大多數成型過程完成嘅階段。

「半乾」係指已經部分乾燥嘅泥膠坯體。喺呢個階段,泥膠物體嘅水分含量大約係 15%。呢個階段嘅泥膠坯體非常堅固,而且只有輕微嘅柔韌性。修坯同埋手柄連接通常喺半乾狀態下進行。

「全乾」係指泥膠坯體達到水分含量接近或者係 0% 嘅時候。喺嗰個水分含量下,物品就可以燒窯。此外,坯件喺呢個階段非常脆,一定要小心處理。[35][36]

燒窯

[編輯]

燒窯會喺坯體入面產生永久性同埋不可逆轉嘅化學同埋物理變化。只有喺燒窯之後,物品或者材料先至係陶瓷。喺低溫燒製嘅陶瓷入面,變化包括燒結,坯體入面較粗嘅顆粒喺佢哋相互接觸點嘅地方熔合在一起。喺瓷器嘅情況下,使用較高嘅燒窯溫度,坯體入面嘅成分嘅物理、化學同埋礦物學特性會大大改變。喺所有情況下,燒窯嘅原因都係為咗永久硬化器皿,而燒窯制度一定要啱用嘅材料。

溫度

[編輯]作為一個粗略嘅指南,現代陶器通常喺大約 1000|°C|lk=in 至 1,200|°C|°F 嘅溫度範圍內燒製;炻器喺大約 1100|°C|°F 至 1300|°C|°F 之間;而瓷器喺大約 1200|°C|°F 至 1400|°C|°F 之間。喺歷史上,達到高溫係一個長期嘅挑戰,而陶器可以有效噉喺低至 600|°C 嘅溫度下燒製,呢個溫度喺原始嘅坑窯燒製入面可以達到。喺任何特定溫度下花費嘅時間都好重要,熱量同埋時間嘅組合就叫做熱功。

氣氛

[編輯]

窯入面喺燒窯期間嘅氣氛會影響坯體同埋釉嘅外觀。關鍵在於各種鐵嘅氧化物嘅唔同顏色,例如氧化鐵(III)(又叫做三氧化二鐵或者 Fe2O3),佢同棕紅色有關,而氧化鐵(II)(又叫做氧化亞鐵或者 FeO)就同更深嘅顏色有關,包括黑色。窯入面嘅氧氣濃度會影響燒製坯體同埋釉入面呢啲氧化鐵嘅類型同埋相對比例:例如,喺燒窯期間缺氧嘅地方,相關嘅一氧化碳 (CO) 會好容易同原材料入面嘅 Fe2O3 嘅氧氣反應,並導致佢還原成 FeO。[37][38]

缺氧嘅條件,叫做還原氣氛,係透過阻止窯燃料嘅完全燃燒嚟產生嘅;呢個係透過故意限制空氣供應或者係供應過量燃料嚟實現嘅。[37][38]

方法

[編輯]陶瓷嘅燒窯可以用好多唔同嘅方法嚟做,窯係最常用嘅燒窯方法。最高溫度同埋燒窯嘅持續時間都會影響陶瓷嘅最終特性。因此,窯入面嘅最高溫度通常會保持一段時間,等啲器皿「浸透」,從而喺器皿嘅坯體入面產生所需嘅成熟度。

窯可以透過燃燒可燃物料嚟加熱,例如木、煤同煤氣,或者透過電力。微波能量嘅使用已經被研究過。[39]

當煤同埋木用作燃料嘅時候,會將煙、煤煙同埋灰燼帶入窯入面,呢啲嘢會影響冇保護嘅器皿嘅外觀。因為咁嘅原因,喺木窯或者煤窯入面燒製嘅器皿通常會放喺匣缽,即係陶瓷箱入面,嚟保護佢哋。現代用煤氣或者電力做燃料嘅窯比舊式嘅木窯或者煤窯更乾淨,更容易控制,而且通常可以用更短嘅燒窯時間。

小眾技術包括:

- 喺西方改編嘅傳統日本樂燒燒製入面,器皿會喺仍然㷫辣辣嘅時候從窯入面取出,並且用灰燼、紙或者木屑覆蓋,咁樣會產生獨特嘅碳化外觀。呢個技術亦都喺馬來西亞用於製作傳統嘅「labu sayung」。[40][41]

- 喺馬里,會用燒窯堆而唔係磚窯或者石窯。未燒製嘅陶罐首先會被帶到將會堆砌窯堆嘅地方,通常係由村莊嘅女人同埋女仔負責。窯堆嘅地基係透過將木棍擺喺地面上嚟製作,然後:

[...] 陶罐會擺喺樹枝上面同埋樹枝之間,然後堆起高高嘅草嚟完成窯堆。雖然窯堆包含好多女人嘅陶罐,佢哋係透過丈夫嘅大家庭而有親戚關係,但係每個女人都係負責佢自己或者佢直系親屬喺窯堆入面嘅陶罐。 當窯堆完成,並且周圍嘅地面已經掃乾淨殘留嘅可燃物料之後,一位資深陶工就會點火。點燃一撮草,女人會圍住窯堆嘅圓周跑,用燃燒嘅火把接觸乾燥嘅草。一啲窯堆仲喺度堆砌緊,而其他窯堆就已經喺度燒緊。[42]

階段

[編輯]「素燒」(或者坯燒)[43][44] 係指物體成型到所需嘅形狀,並且第一次喺窯入面燒製之後嘅泥膠,稱為「素燒」或者「坯燒」。呢次燒窯會導致泥膠坯體嘅礦物質發生化學同埋物理變化。

「釉燒」係一啲陶瓷製作嘅最後階段,或者叫做「釉面燒」。[14] 可以將陶瓷釉應用於素燒坯體,並且可以用幾種方式裝飾物體。之後,物體會進行「釉燒」,咁樣會令釉料熔化,然後粘附喺物體上面。根據溫度計劃,釉燒亦都可能會進一步成熟坯體,因為化學同埋物理變化會繼續進行。

裝飾

[編輯]陶瓷可以用好多唔同嘅方式裝飾。一啲裝飾可以喺燒窯之前或者之後進行,並且可以喺上釉之前或者之後進行。

方法

[編輯]

彩繪自史前時代早期就已經使用,並且可以非常精細。彩繪通常應用於已經燒過一次嘅陶瓷,然後之後可能會喺上面覆蓋一層釉。好多顏料喺燒製嘅時候會改變顏色,畫家一定要考慮到呢一點。

陶瓷釉:可能係最常見嘅裝飾形式,佢亦都可以通過更堅韌同埋防止液體滲入陶瓷嚟保護陶瓷。釉可以係無色嘅,尤其係喺彩繪上面,或者係有色同埋不透明嘅。

結晶釉:特徵係各種形狀同埋顏色嘅結晶簇,嵌入喺更均勻同埋不透明嘅釉入面。透過釉面燒嘅緩慢冷卻產生。

雕刻:陶瓷器皿可以用淺雕泥膠坯體嚟裝飾,通常係用刀或者類似嘅工具喺拉坯機上面使用。喺中國古典時期嘅瓷器入面好常見。

拋光:陶瓷器皿嘅表面可以喺燒窯之前「拋光」,方法係用合適嘅木、鋼或者石頭工具摩擦,產生可以喺燒窯後保留嘅拋光表面。當使用精細泥膠,或者當拋光喺已經部分乾燥並且含有少量水嘅器皿上面進行嘅時候,有可能生產出高度拋光嘅器皿,雖然喺呢種情況下嘅器皿非常脆弱,而且破損嘅風險好高。

封蠟陶係一種古老嘅陶瓷裝飾形式,最早喺古希臘開發出嚟。

平版印刷,又叫做石印,雖然轉印或者「貼花」嘅替代名稱亦都好常見。呢啲嘢係用於將設計應用於物品。石印包括三層:顏色層或者圖像層,佢包括裝飾設計;覆蓋層,一層透明嘅保護層,佢可能包含低熔點玻璃;同埋底紙,設計係通過絲網印刷或者平版印刷印喺上面嘅。喺移除底紙嘅同時轉印設計嘅方法有好多種,其中一啲適合機器應用。

鑲邊係用人手或者機器將一條顏色帶應用於碟或者杯嘅邊緣。又叫做「劃線」,呢個操作通常喺拉坯機上面進行。

瑪瑙陶:以佢類似礦物瑪瑙嘅外觀命名,係通過部分混合唔同顏色嘅泥膠嚟生產嘅。喺日本,術語「neriage」被使用,而在中國,呢啲嘢自起碼唐朝就已經製作,佢哋叫做「絞胎」器皿。

粉彩:泥漿係用嚟覆蓋陶瓷表面嘅,通常喺燒窯之前。佢嘅目的通常係裝飾性嘅,雖然佢亦都可以用嚟掩蓋應用佢嘅泥膠入面唔理想嘅特徵。粉彩可以通過彩繪或者浸漬嚟應用,以提供均勻、光滑嘅塗層。呢種裝飾係泥漿彩陶嘅特徵。對於刮花裝飾,會刮穿一層粉彩嚟露出底層嘅泥膠。

黃金:黃金裝飾用於一啲高品質嘅器皿。佢嘅應用方法有好多種,包括:

- 「最佳金」——金粉喺精油入面嘅懸浮液,同助熔劑同埋水銀鹽混合並延長。呢個可以用彩繪技術嚟應用。從窯入面出嚟嘅時候,裝飾係暗淡嘅,需要拋光先可以顯露出完整嘅顏色

- 「酸金」——一種喺 1860 年代早期喺英國明頓有限公司工廠開發嘅黃金裝飾形式。上釉表面喺應用黃金之前,會用稀釋嘅氫氟酸蝕刻。呢個過程需要高超嘅技巧,並且只用於最高級別器皿嘅裝飾。

- 「亮金」——由硫代松香酸金溶液以及其他金屬共振體同埋助熔劑組成。呢個名稱嚟自裝飾喺從窯入面取出之後嘅外觀,因為佢唔需要拋光

- 「貽貝金」——一種古老嘅黃金裝飾方法。佢係通過將金箔、糖同埋鹽摩擦在一起嚟製作嘅,然後清洗以去除可溶物

- 釉中彩裝飾,係喺陶瓷釉嘅表面上面,喺釉面燒之前應用嘅。

- 釉上彩裝飾係應用於已經燒製過嘅上釉表面嘅頂部,然後喺相對較低嘅溫度下進行第二次燒窯嚟固定。

上釉

[編輯]

釉係陶瓷上面嘅玻璃狀塗層,使用佢嘅原因包括裝飾、確保物品唔會滲水,同埋盡量減少污染物嘅粘附。

釉可以通過噴塗、浸漬、滴流或者刷塗,將未燒製釉料嘅水懸浮液應用於陶瓷上面。釉喺燒製之後嘅顏色可能同燒製之前嘅顏色有顯著嘅唔同。為咗防止上釉嘅器皿喺燒窯期間粘喺窯具上面,要麼係將正在燒製嘅物體嘅一小部分(例如,腳部)保持唔上釉,要麼係使用特殊嘅耐火「支釘」作為支撐。呢啲嘢喺燒窯之後會被移除同埋丟棄。

一啲專門嘅上釉技術包括:

鹽釉——喺燒窯過程中將食鹽引入窯入面。高溫會令鹽揮發,將佢沉積喺器皿嘅表面上面,同坯體反應形成鈉鋁矽酸鹽釉。喺 17 世紀同埋 18 世紀,鹽釉用於製造家用陶瓷。而家,除咗一啲工作室陶藝家使用之外,呢個工藝已經過時。喺面對環境清潔空氣限制而衰落之前,最後一次大規模應用係喺生產鹽釉污水渠。[45][46]

灰釉——植物物質燃燒產生嘅灰燼已經用作釉嘅助熔劑成分。灰燼嘅來源通常係窯燃料燃燒產生嘅廢物,雖然已經研究過嚟自耕地作物廢物嘅灰燼嘅潛力。[47] 灰釉喺遠東地區具有歷史意義,雖然有報告指喺其他地方,例如美國嘅卡托巴山谷陶器,亦都有小規模使用。佢哋而家只限於少量工作室陶藝家,佢哋重視嚟自原材料多變性質嘅不可預測性。[48]

健康同埋環境問題

[編輯]雖然陶瓷生產嘅好多環境影響已經存在咗幾千年,但係其中一啲影響已經隨著現代技術同埋生產規模而放大。需要考慮嘅主要因素分為兩類:

喺歷史上,鉛中毒(「鉛病」)係對上釉陶瓷嘅人嘅一個重大健康問題。呢個問題起碼喺 19 世紀就已經被認識到。《1864 年工廠法延伸法案》入面包含咗英國第一部限制陶瓷工人接觸鉛嘅法例,1899 年又進一步引入。[49][50]

矽肺病係一種職業性肺病,係由於吸入大量結晶二氧化矽粉塵而引起嘅,通常係經過好多個年頭。陶瓷行業嘅工人可能會因為暴露喺原材料入面嘅二氧化矽粉塵而患上矽肺病;俗稱「陶工肺」。喺 1720 年,煅燒燧石作為原材料引入英國陶瓷行業之後唔夠 10 年,就已經注意到煅燒燧石對工人肺部嘅負面影響。[51] 喺 2022 年報告嘅一項研究入面,喺 106 名英國陶瓷工人入面,55% 至少患有某個階段嘅矽肺病。[52][53][54] 通過將源材料加工同埋用作水懸浮液或者係潮濕固體,或者通過使用粉塵控制措施,例如局部排氣通風,可以減少暴露於矽塵。呢啲嘢已經通過法例強制執行,例如英國嘅《1950 年陶瓷(健康同福利)特別規例》。[55][56] 英國嘅健康與安全執行局已經發布咗關於控制陶瓷廠入面可吸入性結晶二氧化矽暴露嘅指南,而英國陶瓷聯合會提供咗一本指南手冊,可以免費下載。 互聯網檔案館嘅歸檔,歸檔日期2023-04-19.

環境問題包括場外水污染、空氣污染、有害物質嘅處置、廢棄器皿嘅處置同埋燃料消耗。[57]

疏仕

[編輯]- ↑ 1.0 1.1 Heck, Mary-Frances。〈陶瓷煲煮食指南〉。Food & Wine (英文)。喺2022-01-26搵到。

- ↑ 〈藝術與建築詞彙大全完整記錄顯示(Getty Research)〉。Getty.edu。原先內容歸檔喺22 December 2017。喺30 April 2018搵到。

- ↑ Cooper (2010), p. 54

- ↑ Crabtree, Pamela, ed., Medieval Archaeology, Routledge Encyclopedias of the Middle Ages, 2013, Routledge, ISBN 1-135-58298-X, 9781135582982, google books 互聯網檔案館嘅歸檔,歸檔日期2018-10-10.

- ↑ Cooper (2010), pp. 72–79, 160–79

- ↑ 引用錯誤 無效嘅

<ref>標籤;無文字提供畀叫做jstor.org嘅參照 - ↑ 7.0 7.1 7.2 7.3 睇Gosselain, Olivier P. (2000),〈物化身份:非洲視角〉,《考古方法與理論雜誌》,7 (3): 187–217,doi:10.1023/A:1026558503986,JSTOR 20177420,S2CID 140312489 ,了解更多討論同埋資料來源。

- ↑ 結構分析 互聯網檔案館嘅歸檔,歸檔日期2021-07-11., cambridge.org,喺2021年7月10號查閱。

- ↑ Ruth M. Home, "Ceramics for the Potter", Chas. A. Bennett Co., 1952

- ↑ 〈瓷土〉。www.thepotteries.org。喺2024-10-01搵到。

- ↑ Home, 1952, p. 16

- ↑ Whitewares: Production, Testing And Quality Control. Ryan w. & Radford C. Pergamon Press. 1987

- ↑ "Why On Earth Do They Call It Throwing? | Contractor Quotes". June 12, 2019. 原著喺February 3, 2007歸檔.

- ↑ 14.0 14.1 "Whitewares: Production, Testing And Quality Control." W.Ryan & C.Radford. Pergamon Press. 1987

- ↑ Two Centuries of Hellenistic Pottery Homer A. Thompson. Vol. 3, No. 4, The American Excavations in the Athenian Agora: Fifth Report (1934), pp. 311-476. The American School of Classical Studies at Athens

- ↑ New Zealand Potter. Vol. 30 No. 1 1988, pp. 7

- ↑ Forming Techniques - for the Self-Reliant Potter. Henrik Norsker, James Danisch. Vieweg+1991.Teubner Verlag Wiesbaden

- ↑ Using Polymers as a Binder for Improvement of Mechanical Strength of Tableware in Isostatics Press Technology. A. Arasteh Nodeh. Iranian Chemical Engineering Journal – Vol.9 - No. 48 (2010)

- ↑ Control And Automation In The Ceramic Industry Evolution. José Gustavo Mallol Gasch. Ceramic Forum International. December 2007 84 (12):E55-E57

- ↑ Reference Document On Best Available Techniques In The Ceramic Manufacturing Industry. European Commission August 2007

- ↑ An Introduction To The Technology Of Pottery. Paul Rado. Pergamon Press. 1969

- ↑ 'Sanitaryware Technology'. Domenico Fortuna. Gruppo Editoriale Faenza Editrice S.p.A. 2000.

- ↑ "DGM-E.pdf" (PDF). 喺2010-09-04搵到.

{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ↑ "Ceramicindustry.com". Ceramic industries.com. 2000-11-21. 原著喺2011-07-08歸檔. 喺2010-09-04搵到.

- ↑ Dictionary Of Ceramics. Arthur Dodd & David Murfin. 3rd edition. The Institute Of Minerals. 1994.

- ↑ Operations Optimization Of RAM Press Machine By Frame Assembly Techniques. Pairoj Bootpeng, Yuttapong Naksopon, Nuttawut Pebkhuntod, Pattana Charuenying, And Pakawadee Sirilar. Suranaree J. Sci. Technol. 21(2):105-109

- ↑ "Novel Approach To Injection Moulding." M.Y.Anwar, P.F. Messer, H.A. Davies, B. Ellis. Ceramic Technology International 1996. Sterling Publications Ltd., London, 1995. pp. 95–96, 98.

- ↑ 28.0 28.1 "Injection Moulding Of Porcelain Pieces." A. Odriozola, M.Gutierrez, U.Haupt, A.Centeno. Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidrio 35, No. 2, 1996. pp. 103–07

- ↑ "Injection Moulding Of Cups With Handles." U.Haupt. International Ceramics. No. 2, 1998, pp. 48–51.

- ↑ "Injection Moulding Technology In Tableware Production." Ceramic World Review. 13, No. 54, 2003. pp. 94, 96–97.

- ↑ Research on The Application of Ceramic 3D Printing Technology. Bin Zhao. March 2021 Journal of Physics Conference Series 1827(1):012057

- ↑ From Control To Uncertainty In 3d Printing With Clay. Benay Gürsoy. Computing For A Better Tomorrow. Education And Research In Computer Aided Architectural Design In Europe. Pp. 21-30. 2018

- ↑ 'The Application Of Injection Moulding Technology In Modern Tableware Production. 'P. Quirmbach, S. Schwartz, F. Magerl. Ceramic Forum International 81(3):E24-E31, 2004

- ↑ "Quick Tip: Reconstituting Clay". Default (英文). 喺2024-10-01搵到.

- ↑ Kim (2012-04-02). "Need to know: Stages of drying in clay". ClayGeek (美國英文). 喺2024-10-01搵到.

- ↑ "The 6 different stages of clay". Oxford Clay Handmade Ceramics - Eco-conscious pottery (美國英文). 喺2024-10-01搵到.

- ↑ 37.0 37.1 'The Emergence Of Ceramic Technology And Its Evolution As Revealed With The Use Of Scientific Techniques.' Y. Maniatis. Mine to Microscope: Advances in the Study of Ancient. (ed. A.J. Shortland, I.C. Freestone and T. Rehren ) Oxbow Books, Oxford, (2009). Chapter 2.

- ↑ 38.0 38.1 'The Firing Of Clay-Based Ceramics.' W. H. Holmes. Science Progress. Vol. 60, No. 237 (Spring 1972), pg. 98

- ↑ Sutton, W.H. Microwave Processing of Ceramics – An Overview. MRS Online Proceedings Library 269, 3–20 (1992).

- ↑ "History of Pottery". Brothers-handmade.com. 原著喺2013-06-01歸檔. 喺2010-09-04搵到.

- ↑ Malaxi Teams. "Labu Sayong, Perak". Malaxi.com. 原著喺2012-11-04歸檔. 喺2010-09-04搵到.

- ↑ Goldner, Janet (Spring 2007). "The women of Kalabougou". African Arts. 40 (1): 74–79. doi:10.1162/afar.2007.40.1.74. S2CID 57567441.

- ↑ "The Fast Firing Of Biscuit Earthenware Hollow-Ware In a Single-Layer Tunnel Kiln." Salt D.L. Holmes W.H. RP737. Ceram Research.

- ↑ "New And Latest Biscuit Firing Technology". Porzellanfabriken Christian Seltmann GmbH. Ceram.Forum Int./Ber.DKG 87, No. 1/2, pp. E33–E34, E36. 2010

- ↑ "Clay Sewer Pipe Manufacture. Part II – The Effect Of Variable Alumina, Silica And Iron Oxide In Clays On Some Properties Of Salt Glazes." H.G. Schurecht. The Journal of the American Ceramic Society. Volume 6. Issue 6, pp. 717–29.

- ↑ "Dictionary Of Ceramics." Arthur Dodd & David Murfin. 3rd edition. The Institute Of Minerals. 1994.

- ↑ "Ash Glaze Research." C. Metcalfe. Ceramic Review No. 202. 2003. pp. 48–50.

- ↑ "Glaze From Wood Ashes And Their Colour Characteristics." Y-S. Han, B-H. Lee. Korean Ceramic Society 41. No. 2. 2004.

- ↑ "Stoke Museums – Health Risks in a Victorian Pottery Industry". 7 July 2012. 原著喺7 July 2012歸檔. 喺23 February 2022搵到.

- ↑ "Timeline – History of Occupational Safety and Health".

- ↑ 'The Successful Prevention Of Silicosis Among China Biscuit Workers In The North Staffordshire Potteries.' A. Meiklejohn. British Journal Of Industrial Medicine, October 1963; 20(4): 255–263

- ↑ 'A Case Of Silicosis In The Ceramic Sector. Y. Yurt, M. Turk. EJMI. 2018; 2(1): 50–52

- ↑ Silicosis, nhs.uk

- ↑ Cancer warning: The type of dust linked to a higher risk of lung cancer – 'harmful', express.co.uk, 12 July 2022

- ↑ "The Pottery (Health and Welfare) Special Regulations 1950".

- ↑ 'Whitewares: Production, Testing And Quality Control." W.Ryan & C.Radford. Pergamon Press. 1987

- ↑ "Is Pottery Clay Eco-Friendly? – or is it Costing the Earth?". Pottery Tips by the Pottery Wheel (美國英文). 2020-07-14. 喺2022-05-10搵到.